- 簿記3級の勉強してるけど、仕事が忙しいから最短で合格したい

- 合格者が実践した工夫やコツを知りたい

- 自分だけ知らない時短テクがあるのかな?

簿記3級の学習を進めているとそんな疑問や悩みを持つ人は多いです。

私は

2018年、簿記3級一発満点合格

2025年、簿記2級8割以上で一発合格(工業簿記は満点)

という経歴があります。

しかし、満点を取るのはある意味やりすぎで、効率も良くありませんでした。

「もっとこうすればよかったなぁ…」と思うこともたくさんあります。

そこでこの記事では、私の経験を踏まえて、簿記3級受験者に知ってほしい裏ワザを解説します。

この記事を読んで、裏ワザ8選を実践すれば、学習スピードや効率が上がるはずです。

私が学習の際に気をつけたことも紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。

簿記3級の裏ワザ勉強法8選

さっそく8選を解説していきます。

- 勘定科目やゼロを略して書く

- 電卓の桁下げキーを活用する

- 電卓のメモリー機能を活用する

- 電卓をゆっくり正確に叩く

- フリクションボールペンを使う

- 質の良い復習をする【復習管理シート配布します】

- 試験本番の問題を解く順番を知る

- ネット試験を受ける

それぞれ解説します。

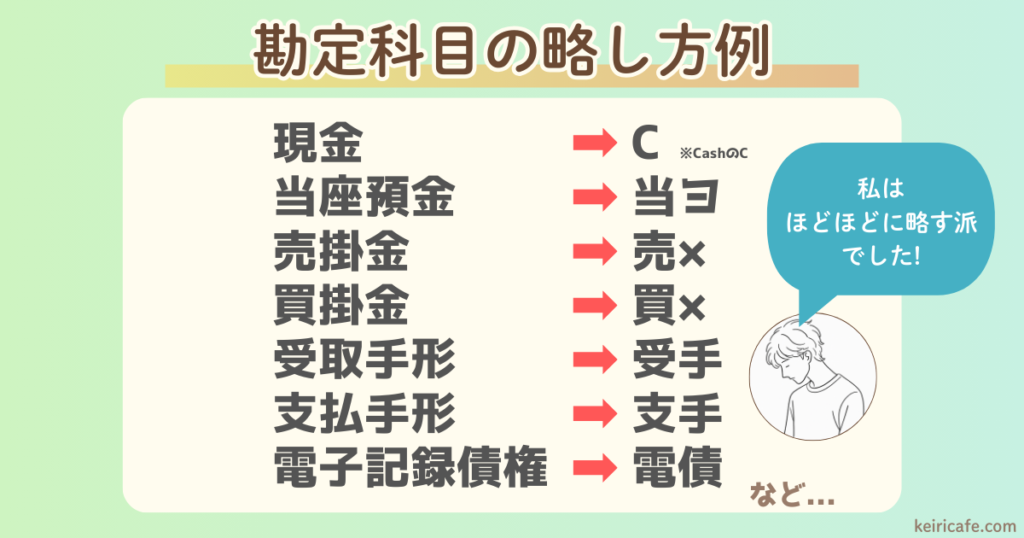

1.勘定科目やゼロを略して書く

仕訳を書くときに、勘定科目をフルで書くと時間がかかります。

例えば下書きで「電子記録債権」とフルで書いていたら、いくら時間があっても足りません。

それを自分にわかるような形で略して書くと、かなり時短になります。

実際に私がやっていた略し方は次の通りです。

また数字も次のようにするとゼロを書く手間を省けます。

慣れるまでは大変ですが、慣れてしまえばこっちのもの。

数秒の時短でも積み重ねれば、数分、数十分の節約になります。

自分のやりやすい略し方で書いてみましょう。

ネット試験ではなく、筆記試験(統一試験)を受験する方は、略した勘定科目で解答しないように注意しましょう。

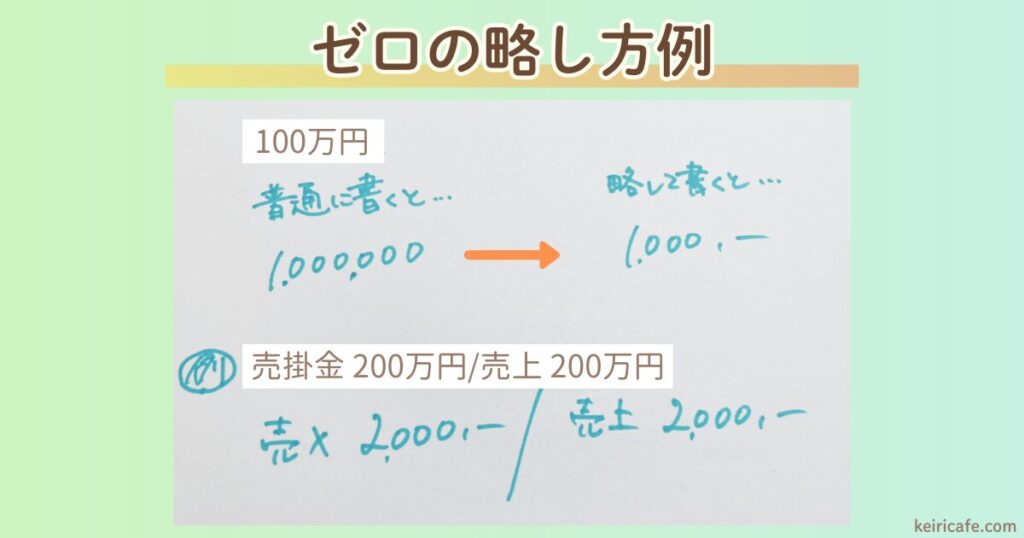

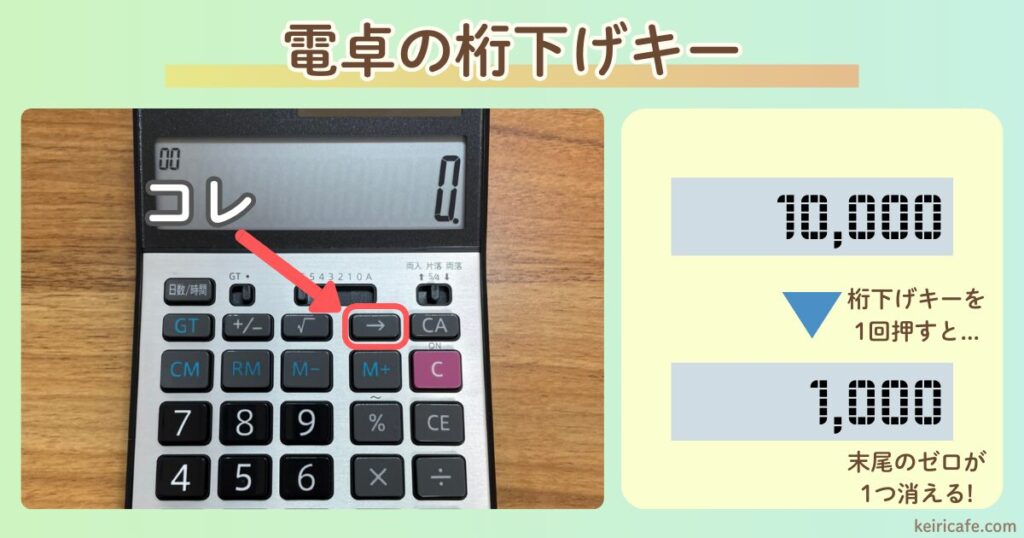

2.電卓の桁下げキーを活用する

桁下げキーとは「→」や「▶」のボタンのことです。

最後に入力した数字を1桁ずつ消すときに使えます。

例えば、ゼロを多く打ってしまったとき、桁下げキーで末尾のゼロを1つずつ消すことができます。

パソコンのBackspaceキーのような動きです。

クリアキーですべての数字を消して、もう一度打ち直すよりも数倍早くなります。

意外に使っていない人も多い機能なので、ぜひ覚えておきましょう。

3.電卓のメモリー機能を活用する

桁下げキーに並び、あまり使われないのがメモリー機能です。

「M+」「M-」「RM(MR)」「CM(MC)」などのキーがあり、これは計算結果を一時的に記憶しておく機能です。

電卓のメモリー機能の主な使い方

M+:表示された数字をメモリーに足す

M-:表示された数字をメモリーから引く

MR:メモリーに入っている数字を呼び出す

MC:メモリーを消去する

簿記3級の範囲でもある商品の払出単価でメモリー機能の活用方法を解説します。

<例題>

・1回目の商品の購入が@120円で60個

・2回目の商品の購入が@110円で80個

移動平均法で記入する場合、この時点での払出単価を計算してみましょう。

こちらの例題をもとに、メモリー機能を使った場合・使わない場合の比較動画をご覧ください。

メモリー機能を使わない場合のボタン押下数は、23回、使った場合は18回という結果です。

「2,000」をメモする手間の他、5回分の押下動作を削減できています。

たった5回の差じゃん…

と思うかもしれませんが、押下数を減らすのには、時短の他に大きなメリットがあります。

それは、押下数を減らせば電卓の打ち間違いの可能性も減らせるということです。

電卓の打ち間違い削減は、次の裏ワザ4にも関連するよ!見てみよう!

4.電卓をゆっくり正確に叩く

電卓はゆっくり正確に叩きましょう。

えっ!素早く打った方がいいんじゃないの?

電卓を早く叩けば叩くほど良いと思っている人も多いですが、そこに落とし穴があります。

電卓の打ち間違いによる時間のロスは侮れません。

さらに、打ち間違いに気づかないと、時間のロスどころか得点まで落としかねないです。

だからこそ、ゆっくり正確に叩くことが合格への近道=裏ワザとなります。

打ち間違えて打ち直すよりも、ゆっくり正確に叩く方が早いです。

私は実際の試験で、電卓をゆっくり正確に叩き、問題なく時間内に解答を終えました。

電卓を激しく叩く人に心乱されたけど何とかなった…!

早く正確に叩けるなら問題ありませんが試験時は緊張するものです。

打ち間違えてタイムロスするぐらいなら、「ゆっくり正確に」を普段から意識して勉強しましょう。

5.フリクションボールペンを使う

簿記学習では、同じ問題を2~3回解くことで習熟度が上がります。

しかし、そのために問題をコピーしたり、トレースするのは大変です。

そこで、フリクションボールペンを使えば、コピーやトレースの必要はありません。

私はわざわざ白紙に問題を書き写して解くこともありましたが、かなり非効率だったと思っています。

フリクションボールペンは、消しゴムのように持ち替える必要がなく、ゴミや汚れも少ないのでおすすめです。

アウトプット学習、つまり問題をたくさん解くことが合格へカギです。

こういった便利な道具を用意する手間を惜しまず、工夫していきたいところです。

【補足】タブレット端末とタッチペンはもっとおすすめ

もし、タブレット端末とタッチペンがあるなら活用しましょう。

Goodnotesや自由ノートといったデジタルノートアプリをインストールし、問題集のPDFや写真を取り込めば、気軽に書いて消せます。

私は過去にiPadとApple Pencilでデジタルノートを使ったことがあります。

好き嫌いは分かれそうですが、全く問題なく文字を書けました。

紙の質感を出すペーパーライクフィルムを

タブレットに貼るのがおすすめ!

デジタルノートはどんどん進化しています。ITで積極的に効率アップを図りましょう。

6.質の良い復習をする【復習管理シート配布します】

簿記3級の勉強に限らず、あらゆる勉強で重要になるのが復習です。

「復習を制す者が、資格勉強を制す」と言っても過言ではありません。

しかし、ただ復習をすればいいというわけではありません。

ほどよく間隔を空けて忘れかけた時に、復習するのがおすすめです。

一定間隔を空けて復習する勉強法は「間隔学習」と呼ばれ、ポーランドの研究者ピョートル・ウォズニアック氏の研究によって有用性が示されています。

参考:STUDY HACKER

復習が大事なのはわかるけど、スケジュール管理が大変そう…

と思った方のために、コピーしてそのまま使える復習スケジュール管理のスプレッドシートを配布します。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-zXcK7tCJXYdLnWdY-EI0up06WCSyTpxWTA047PE9c/edit?usp=sharing

Googleアカウントがあれば誰でも無料で使用できます。

「学習日」列に日付を入力すれば

「1日後→3日後→7日後→14日後→30日後・・・」

の間隔で復習すべき日付が表示されます。

必ずしもこの間隔でなくてはならない訳ではありませんが、目安としてぜひ使ってみてください。

7.試験本番の問題を解く順番を知る

簿記3級の試験は、第1問〜第3問で構成されています。

おすすめの解答順は 第1問→第3問→第2問 です。

理由は配点にあります。

- 第1問:45点

- 第2問:20点

- 第3問:35点

合格点は70点なので、第1問と第3問を確実に得点できれば合格がぐっと近づきます。

資格試験は「高配点を優先して取りにいく」のが基本戦略です。

また、簿記3級は時間配分と順番の工夫がカギです。

焦るとケアレスミスにつながるため、解く順番を事前に決めておくと安心です。

模試や過去問を解くときも、必ず時間を計って「本番の緊張感」を再現しましょう。

時間に追われる感覚に慣れておくことで、試験本番でも落ち着いて解答できます。

第2問を捨てていいという訳ではないからそこは注意してね!

8.ネット試験を受ける

簿記3級試験には、ネット試験と統一試験(筆記試験)の2種類があります。

どちらを受けて合格しても、同じ簿記3級合格を名乗ることができます。

そこで、それぞれの合格率を見てみましょう。

◆ネット試験

| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2025年4月~2025年9月 | 126,288名 | 50,899名 | 40.3% |

| 2024年4月~2025年3月 | 254,433名 | 98,235名 | 38.6% |

| 2023年4月~2024年3月 | 238,155名 | 88,264名 | 37.1% |

| 2022年4月~2023年3月 | 207,423名 | 85,378名 | 41.2% |

◆統一試験

| 回 | 受験者数(申込者数) | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 170(2025.6.8) | 19,499名 | 16,648名 | 5,743名 | 34.5% |

| 170(2025.6.8) | 22,163名 | 18,935名 | 8,024名 | 42.4% |

| 169(2025.2.23) | 24,681名 | 21,026名 | 6,041名 | 28.7% |

| 168(2024.11.17) | 22,922名 | 19,588名 | 5,785名 | 29.5% |

| 167(2024.6.9) | 24,497名 | 20,927名 | 8,520名 | 40.7% |

合格率にそこまで差はないものの、ネット試験の方が40%程度で安定していることがわかります。

統一試験は開催回によっては30%を下回ることもあるので、こういった回に当たるのは避けたいです。

また、ネット試験は受験後すぐに合否がわかるため、合否を待って気を揉む必要がありません。

私は統一試験を受けましたが、今受けるとしたら手軽なネット試験を選びます。

ネット試験の解答方法に不安になるかもしれませんが、難しいものではありません。

簿記3級の知識をしっかり習得していれば自然に解答できるはずです。

不安な方は、一度動画などでネット試験の解答形式を確認しておきましょう。

ある程度パソコンの操作に慣れていれば大丈夫!

以上が、簿記3級の裏ワザ8選です。

これらを実践すれば、効率的に簿記の勉強を進められるはずです。

ぜひ実践してみてください。

【参考】簿記3級満点合格の勉強法【体験談】

参考までに、私が簿記3級を受験した勉強法をご紹介します。

⌛学習期間:平日1時間 × 約5か月

📚使用教材:スッキリわかるシリーズのテキスト1冊・過去問題集1冊

💡意識したこと:とにかく取引を仕訳に落とし込んで理解する

1.テキストを進めながら都度問題集を解く(これを2周)

2.ひたすら予想模試を解く

かなりシンプルですが、これで結果的に満点合格できました。

とにかく仕訳を書きまくって勉強していたよ!

ただし、満点=習熟度が高いとも言えますが、効率的な学習法だったとは言えません。

今振り返ると「もっと効率の良い勉強方法はあったな…」と感じます。

もし自分が今から簿記3級を勉強するならこうするというのを下記の記事にまとめましたのでぜひ参考にしてみてください。

>>簿記3級の勉強方法を完全ガイド!初心者でも独学で合格できる最短ルート

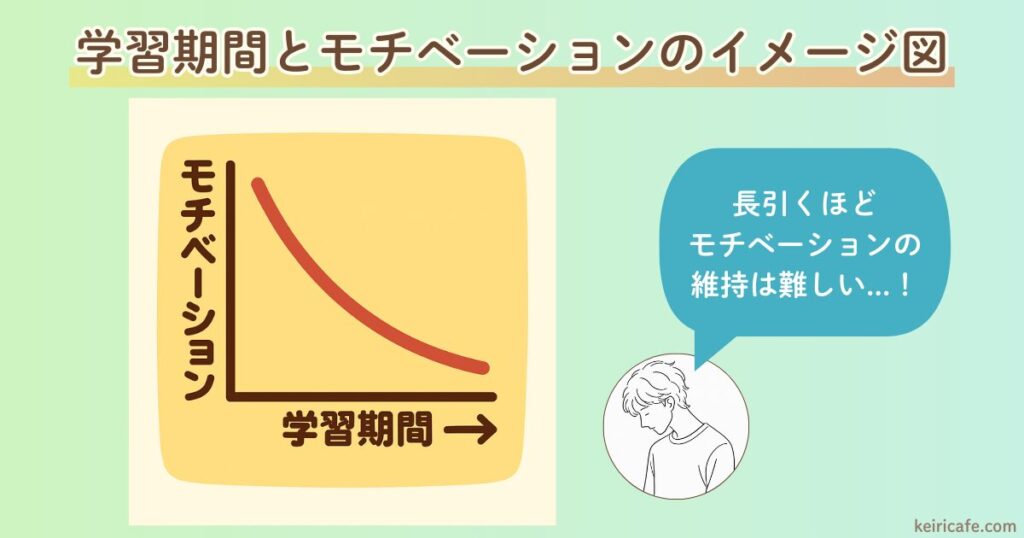

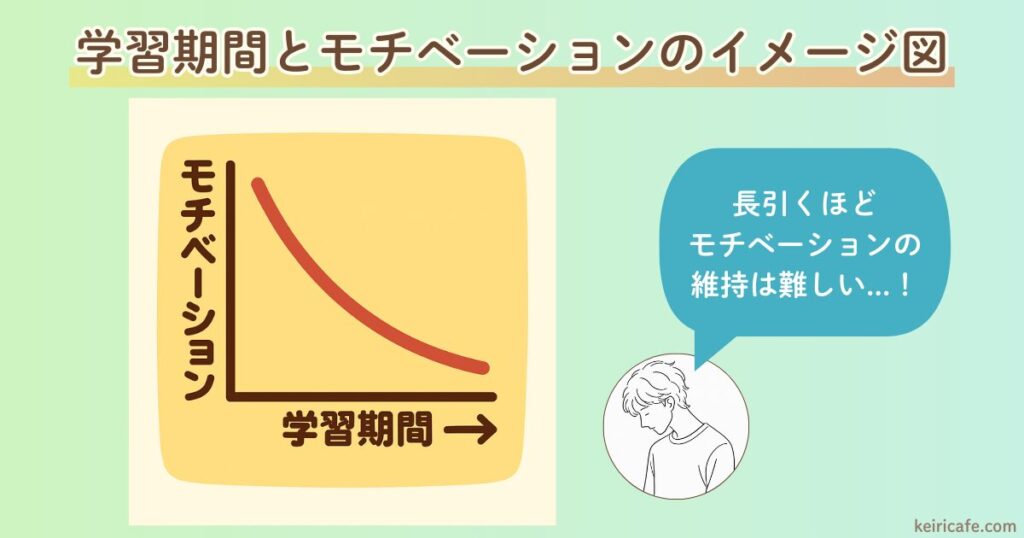

資格勉強は長引くほどモチベーション維持が難しくなります。

短期合格して悪いことはありません。

そして唯一、私の勉強法でマネしてほしいのは仕訳を大事にすることです。

決算書や帳簿問題は、すべて仕訳の延長線上にあります。

極論、仕訳さえ切れれば簿記3級の問題はすべて解けます。

合格への近道は質の良い学習【無料勉強ツール紹介】

ここまでご紹介した裏ワザは、小手先のテクニックに過ぎません。

本気で短期合格を目指すならば、暗記ではなく理解を伴った学習が必須です。

結局のところ、しっかり時間を取って質の良い学習をするのが一番の近道になります。

では、質の良い学習をするにはどうすればよいか。

それは簿記のプロに学ぶことです。

CPAラーニングというサービスなら無料で質の良いオンライン講義を受けることができます。

CPAラーニングは公認会計士試験の予備校が運営しているので信頼性もバッチリです。

実際に私も、CPAラーニングの簿記2級講座を受けて、無事一発合格できました。

“受ける”といっても、YouTubeみたいに気軽に動画を再生する感じだよ♪

完全独学だと試験には出づらい箇所にも時間を使うことになりますが、

講義なら要点を絞ってくれています。

無料会員登録は必要になりますが、一度覗いてみることをおすすめします。

また、YouTubeにはふくしままさゆき先生という方がいらっしゃいます。

まさに「理解」に重点を置いた簿記学習を推奨されている方で、動画もとても分かりやすいです。

YouTubeなので当然無料で学習できますので、こちらもチェックしてみることをおすすめします。

効率重視をうたっているクレアールも一応紹介

「無料講座は信用ならん!」

という人で、効率重視の人にはクレアールがおすすめです。

試験に合格することを目的に設計された効率重視の学習法を採用しているそうです。

実際、私の身内はクレアールの簿記3級講座を受講し、一発合格しました。

参考までに、私の身内が合格後に言っていたクレアールのメリット・デメリットを共有します。

デメリットとは言っても、実際に合格しているので問題ないのかなと思います。

さらに余談ですが、「担当講師の先生がチャーミングで、授業が親しみやすく感じた」とも。笑

私的には無料で受けられるCPAラーニングやふくしま先生のYouTubeで十分だと思いますが、もし有料講座を探しているなら参考にしてみてください。

簿記3級は裏ワザで効率化、でも結局は理解学習が最強の時短

簿記3級は独学でも十分合格できます。

そして、ちょっとした工夫=裏ワザを取り入れるだけで独学の効率も大きくアップします。

今回紹介した裏ワザ8選は次の通りです。

- 勘定科目やゼロを略して書く

- 電卓の桁下げキーを活用する

- 電卓のメモリー機能を活用する

- 電卓をゆっくり正確に叩く

- フリクションボールペンを使う

- 質の良い復習をする【復習管理シート配布します】

- 試験本番の問題を解く順番を知る

- ネット試験を受ける

私が簿記3級を学んでいたときは、これらの裏ワザを知らなかったため、ちりつもで時間を失いました。

唯一、仕訳を大事にして勉強を進めることはみなさんにおすすめできます。

理解をしながら学習を進めたため、応用がきくようになりました。

結局、効率を最重要視するなら簿記のプロに教えてもらって理解を深める学習をするのがおすすめです。

無料ならCPAラーニングやふくしま先生のYouTube、有料ならクレアールがおすすめです。

裏ワザで効率化しつつ、さらに時短合格を狙うならこういったサービスを活用しましょう。

またもし、有料通信講座を使うならクレアール以外の通信講座もしっかり見比べてください。

大事なお金を投資することになるので検討を重ねてから契約しましょう。

簿記3級は会計資格の第一歩です。

裏ワザを存分に使って攻略してみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント